教育資金の一括贈与の特例とは?適用要件や利用時の流れ

2013年(平成25年)4月より開始された「教育資金の一括贈与の特例」は、教育費に使う目的で祖父母から子供や孫へ贈与した場合、最大1,500万円まで贈与税が非課税となる制度です。

通常の贈与税非課税枠は年間110万円ですので、この特例を活用することで大きな節税効果が得られ、相続税対策としても有効です。

本記事では、相続専門の税理士が多数在籍する杉並・中野相続サポートセンターが、教育資金の一括贈与の特例の要件や活用のポイントをわかりやすく解説します。

目次

教育資金の一括贈与の特例とは

教育資金の一括贈与の特例では、祖父母から子供や孫に対して教育費を目的に贈与した場合、最大1,500万円まで贈与税が非課税となります。

複数人の子供や孫にそれぞれ特例を活用できるため、節税効果は非常に高く、相続税対策としても有効です。

関連サイト国税庁「No.4510直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」

この制度は令和5年度(2023年度)税制改正で特例の適用期限が延長されました。当初は2021年(令和3年)3月31日までが適用期限でしたが、令和5年度の税制改正により、適用期限がさらに延長され、令和8年(2026年)3月31日までとなりました。

現時点では、これ以上の延長については未定ですが、期限付きの特例であることを念頭に置き、計画的に活用することが重要です。

教育資金の一括贈与の特例の適用要件

教育資金の一括贈与の特例を利用できる人には要件が定められています。両親からの教育費贈与は扶養義務の範囲内で非課税となるため、この特例は主に祖父母から孫への贈与に活用されるケースがほとんどです。

| 贈与を受ける側(受贈者)の要件 |

|

|---|---|

| 贈与をする側(贈与者)の要件 | 直系尊属(両親・祖父母など)であること |

教育資金の一括贈与の特例を

利用できる教育費とは?

「1,500万円の非課税枠なんて使いきれる気がしない」と考えている方もいるのではないでしょうか。教育資金の一括贈与の特例を利用できる教育費は学費のみでなく、様々な教育資金に活用可能です。

教育資金の一括贈与の特例に使える教育費の例を確認していきましょう。大きく分けて学校に直接支払う費用とそれ以外の費用に分けられます。

学校に支払う費用

学校に直接支払うお金であれば、用途を限定せず活用できると考えて良いでしょう。非課税枠1,500万円まで利用可能で、以下の費用に活用可能です。

- 入学金

- 授業料

- 保育料

- 施設設備費

- 検定料・受験料

- 学用品購入費

- 修学旅行費

- 給食費

学校以外に支払う費用

教育資金の一括贈与の特例は、学校以外に支払う費用にも活用できます。

ただし、学校以外に支払う費用の非課税枠の上限は500万円までとなっていますが、学校に支払う費用1,000万円の非課税枠と組み合わせることは認められています。

対象となる費用例は以下の通りです。

- 学習塾や習い事の月謝

- 習い事の指導料・教材費・物品購入費

- 制服や通学定期券

- 留学費用および留学時の交通費

習い事はスポーツまたは文化・芸術活動に限定され、23歳未満まで非課税で利用可能です。

教育資金の一括贈与の適用が

向いているケース

ここまでの解説を踏まえて教育資金の一括贈与の特例利用を検討すべき方の特徴をまとめると、以下のようになります。

- 贈与を受ける側が年齢的に若い場合

- すでに孫の教育費を用意している場合

- 相続税対策を行いたい場合

- 財産を孫に早めに遺したい場合

教育資金の一括贈与の特例では、贈与を受ける孫が30歳になったタイミングで就学していない場合、特例期間が終了し、未使用分は贈与税の課税対象となってしまいます。(就学している状態が続いていた場合でも最長40歳で制度適用は終了)

そのため、贈与を受けるタイミングが遅くなった場合、贈与を1,500万円受けたとしても使用できる期間や金額が限られてしまいます。結果的に使いきれず、残額に課税される可能性が高くなってきます。

一方、贈与を受け取る孫の年齢が幼ければ幼いほど、非課税枠いっぱいまで贈与されたお金を使える可能性が高くなるため、高い節税効果が期待できます。

ただし、いずれのパターンにおいても、贈与資金が残った状態で贈与者である祖父母が死亡した場合には、受贈者である孫には相続税が課せられ、その税額は通常の相続人が相続するときよりも2割の加算がなされることには注意が必要です。

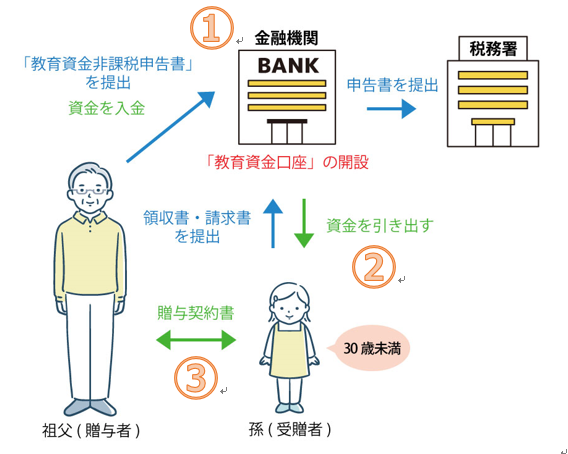

教育資金の一括贈与の特例を適用する流れ

教育資金の一括贈与の特例を利用する際には、必要な手続きや手順を踏まなければなりません。流れを確認していきましょう。

贈与者・受贈者間で贈与契約書を作成し、教育資金口座を開設する

- 贈与者(祖父母)と受贈者(孫)で贈与契約書を作成する

- 受贈者名義で金融機関にて教育資金口座を開設する

教育資金非課税申告書の提出と贈与資金の入金

- 口座を開設した金融機関に教育資金非課税申告書を提出する

- 贈与者が口座に贈与資金を入金する

なお、金融機関に提出した教育資金非課税申告書は、金融機関経由で税務署に提出されます。

関連サイト国税庁「B1-7教育資金非課税申告の手続」

教育資金の支払と金融機関への領収書の提出

- 受贈者が授業料等を支払い、領収書を受け取る

- その領収書を口座を開設した金融機関に提出

- 教育資金口座から領収書記載の金額を引き出す

資金を引き出すときには領収書の提出が必要です。また、教育資金口座から直接教育費を支払うのではなく立替払いをするのが原則となっています。

制度利用の終了

受贈者が30歳到達時点で学校等に在学していない場合や教育訓練を受けていない場合、制度の利用は終了し、未使用分には贈与税が課税されます。

30歳以降も制度を利用することは可能ですが、就学状況について所定の届出をする必要があります。また、就学している状態が継続していたとしても40歳到達時に制度の利用は終了します。

教育資金の一括贈与の特例に関する

よくある質問

教育資金の一括贈与の特例は暦年贈与と併用できますか?

併用可能です。非課税枠1,500万円に加え、年間110万円×贈与年数分の非課税枠を利用できます。

教育資金の一括贈与の特例は相続時精算課税制度と併用できますか?

受贈者が30歳に達しても未使用の部分については、相続時精算課税制度を適用することができます。

教育資金の一括贈与の特例を利用するときの注意点はありますか?

贈与された教育資金の引き出しには領収書の提出が必要になる点と受贈者が30歳になったタイミングで未使用の贈与に関しては贈与税が課税される点です。

領収書は漏れなく保管し提出する、年齢と贈与資金のバランスを意識しておくなどの対策が必要になります。

教育資金の一括贈与の特例は複数の孫にも利用できますか?

教育資金の一括贈与の特例は複数の子供や孫に対して利用できます。複数人に特例を利用すればそれだけ非課税枠も多くなるので、相続税対策の効果が上がります。

特例利用中に贈与者が死亡したらどうなりますか?

教育資金口座などの契約期間中に贈与者(祖父母)が亡くなった場合、通常の贈与と同じように「管理残額(=教育資金口座に残っている未使用の教育資金)」が相続財産に含まれる可能性があります。

管理残額が相続財産とみなされる条件

- 令和3年4月1日以降に特例を利用した場合

- 平成31年4月1日~令和3年3月31日の間に特例を利用した場合で、贈与者の死亡前3年以内に取得した場合のみ

このいずれかの条件に該当すると、管理残額は相続財産として扱われる可能性があります。ただし、受贈者が贈与者の死亡時に以下のいずれかに該当するときは、管理残額は相続財産には含まれません。

- 23歳未満である

- 学校に在学中である

- 教育訓練給付金の対象となる教育訓練を受けている

学校在学中や教育訓練を受講中の場合は、証明書類の提出が必要です。

また、令和5年4月1日以降の追加条件として、贈与者が死亡した時点で、その贈与者の相続税の課税価格の合計が5億円を超える場合は、管理残額の一部相続財産としてみなされる規定が追加されました。

相続税対策・生前贈与は

当サポートセンターにお任せください

生前贈与を始めとした相続税対策には様々な種類があります。

- どの控除や特例を使うか

- どのタイミングで贈与するか

- 相続人全員が納得できる方法

このようなお悩みのご相談は杉並・中野相続サポートセンターにお任せください。

当サポートセンターでは開業して30年以来、2,500件を超える相続の相談をお受けしてきました。その経験や知識を活かしてご相談者様一人ひとりの希望や資産状況に合ったご提案をいたします。

当サポートセンター・対応エリア

杉並・中野相続サポートセンターは西荻窪駅・徒歩1分に事務所を構え、下記エリアを中心とした地域密着の相続相談を承っています。ぜひご相談ください。

まとめ

教育資金の一括贈与の特例を利用すれば、最大1,500万円まで贈与税の非課税枠を得られます。贈与税や相続税対策として非常に効果が高いので、孫に教育資金を贈与したい方は利用をご検討ください。

しかし教育資金の一括贈与の特例は資金引き出し時に領収書の提出が必要などの手間もかかります。自分に合った相続税対策や生前贈与の方法を知りたい方は、相続を専門に扱う税理士に相談することをおすすめします。

0120-317-080

0120-317-080 資料請求

資料請求 お問い合せ

お問い合せ